Ruanda. Un sopravvissuto al genocidio: ‘Senza la preghiera la mia vita non avrebbe avuto senso’

Il 7 aprile è stato il trentesimo anniversario del genocidio del Ruanda. Jean-Paul Habimana, quando ebbe inizio il genocidio, aveva

Read More'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Il 7 aprile è stato il trentesimo anniversario del genocidio del Ruanda. Jean-Paul Habimana, quando ebbe inizio il genocidio, aveva

Read More

Il 7 aprile scorso è stato il trentesimo anniversario del genocidio del Ruanda. Tutto inizia il 6 aprile 1994 quando due…(Fonte: AgenSIR – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Read More

Il 7 aprile scorso è stato il trentesimo anniversario del genocidio del Ruanda. Tutto inizia il 6 aprile 1994 quando due…(Fonte: AgenSIR – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Read More

Roma capitale del narcotraffico con zone di spaccio spudorato, il consumo di stupefacenti in costante aumento e l’Mdma-ecstasy la “droga epidemica…(Fonte: AgenSIR – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Read More

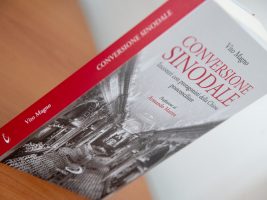

“Se si fatica ancora a mettere a frutto le indicazioni del Concilio, è perché il processo avviato ha bisogno di tempi…(Fonte: AgenSIR – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Read More

Qual è il senso ultimo della vita? Di che cosa e per cosa è fatta la realtà? Perché c’è il dolore e la morte? Perché, in fondo, vale la pena vivere? Di fronte a queste domande costitutive l’uomo, più si addentra nel tentativo di dare una risposta, più si rende conto di non essere capace […]

L’articolo VIVERE INTENSAMENTE IL REALE IL SENSO RELIGIOSO proviene da BelvedereNews.

Read More

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.